Psychotherapie hat das Ziel, psychische Störungen zu beseitigen oder zumindest zu lindern. Entsprechend gilt es zu klären, welche Faktoren eine Störung bedingen und ob, bzw. wie diese zu verändern sind, um eine Besserung zu erreichen. Hierbei ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass diejenigen Faktoren, die zu einem Ausbruch einer Störung geführt haben, nicht zwingend diejenigen sein müssen, die zu einer Aufrechterhaltung dieser Störung führen. Grundsätzlich ist es also wichtig, drei verschiedene Gruppen von Faktoren zu unterscheiden: prädisponierende, auslösende und aufrechterhaltende Faktoren.

Prädisponierende Faktoren liegen im Vorfeld einer Störung vor und bestimmen die Anfälligkeit (Vulnerabilität) eines Individuums, eine Störung zu entwickeln. Hierbei spielt, wie mittlerweile nun durch zahlreiche Studien gesichert ist, einmal die genetische Veranlagung eine Rolle. Das Risiko, eine bestimmte psychische Störung zu entwickeln, steigt, wenn eine solche Störung in der Familie gehäuft vorkommt, wobei der erbliche Zusammenhang bei manchen Erkrankungen, wie zum Beispiel der Schizophrenie wesentlich stärker ausgeprägt ist, als bei anderen, meist „leichteren“ Störungen.

Aber auch sog. „epigenetische“ Einflüsse (Umwelteinflüsse auf genetische Anlagen) beeinflussen die Anfälligkeit eines Menschen – Studien weisen beispielsweise darauf hin, dass ein massiver Stress während der Schwangerschaft, zum Beispiel durch erlebte Gewalt, bei dem Kind spezifische Gene „freischaltet“, die später zu einer erhöhten Stressempfindlichkeit und Anfälligkeit für psychische Störungen führen.

Biologisch sind auch weitere prädisponierende Faktoren zu diskutieren, wie beispielsweise Mangelernährung oder körperliche Erkrankungen, aber auch in psychischer und sozialer Hinsicht lassen sich viele Faktoren beschreiben. Neben schwerwiegenden Belastungen, wie z.B. Krankheiten in der Familie oder Verlusterlebnisse, die eine Entwicklung prägen, sind auch die zwischenmenschlichen Beziehungen elementar. Angefangen bei frühkindlichen Erfahrungen (hier werden Konzepte wie „sichere Bindung“ oder „Entwicklung eines Urvertrauens“ angeführt) zu späteren Lernerfahrungen entwickeln sich das Selbst- und das Weltbild und auch die wesentlichen Strategien, wie man seinen Platz in der Welt behauptet, welche Bedürfnisse welchen Stellenwert haben und wie man diese erreichen will. Zentral ist dabei auch das Selbstwertgefühl, das sich in Abhängigkeit von den Erfahrungen mit der Umwelt entwickelt und in die Entwicklung der Persönlichkeit wesentlich miteinfließt. So kann zum Beispiel eine „perfektionistische“ Einstellung über Jahre hinweg positive Folgen haben, wie gute schulische oder berufliche Leistungen und entsprechende Anerkennung mit sich bringen. Ändert sich aber die Umwelt und die perfektionistischen Ansprüche können nicht mehr befriedigt werden, so können hieraus auch eine Überforderung oder massive Selbstzweifel erwachsen. Zusätzlich zu solchen Einstellungen eines Individuums spielen natürlich auch die jeweiligen Fertigkeiten und Fähigkeiten eine Rolle – die Frage ist, wie gut es gelingt, Belastungen zu bewältigen, Probleme zu lösen, sich Ressourcen aufzubauen und zu nutzen und –nicht zuletzt – soziale Unterstützung von anderen zu erhalten.

Solchermaßen unterscheiden sich die individuellen Risiken. Ob es nun tatsächlich zu einer psychischen Erkrankung kommt, hängt aber stets von auslösenden Faktoren ab. Die sog. „Vulnerabilitäts-StressTheorie“, die nicht nur auf psychische Störungen angewandt wird, geht davon aus, dass es erst bei zunehmenden Belastungen (innere und/oder äußere Stressoren) zu einem Krankheitsausbruch kommt. Solche Belastungen können Trennungen, Arbeitsplatzverluste, körperliche Erkrankungen, mithin plötzliche oder allmähliche Veränderungen der Lebenswirklichkeit sein. Dabei können solche Ereignisse vordergründig durchaus positiv sein, wie eine Beförderung, eine Geburt oder der Wechsel in den Ruhestand, Störungen können dann ausgelöst werden, wenn sich eine Situation ergibt, die nicht mehr zu den Bedürfnissen und Wünschen eines Menschen passt und die Bewältigungsfähigkeiten anhaltend überfordert werden, ohne, dass die Situation wieder passend gemacht werden kann, sei es, indem man die Situation oder sich selber verändert.

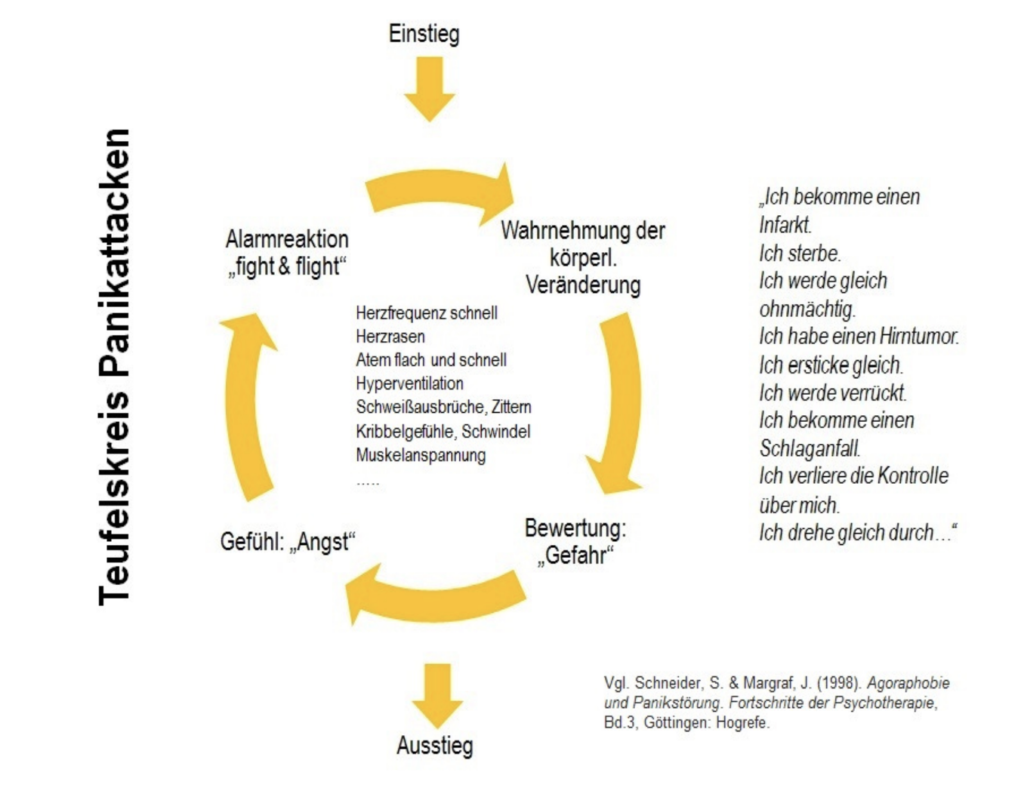

Für denjenigen, der unter einer psychischen Störung leidet, ist es nun auf der einen Seite interessant, wie es dazu gekommen ist, wichtiger ist ihm aber, wie er diese Störung wieder los wird. Hier zeigt sich nun, dass hier häufig weitere aufrechterhaltende Faktoren verantwortlich sind, die bei den Betroffenen zu anhaltenden Problemen führen und die gesondert zu betrachten sind. Ein Beispiel hierfür sind Panikstörungen. Eine Panikattacke ist nach ICD-10 ein Episode von intensiver Angst oder Unbehagen mit abruptem Beginn, die sich schnell steigert und mit verschiedenen Symptomen wie Herzrasen, starkem Schwitzen, Hitzewallungen Zittern, Atemnot, Beklemmung, Schwindel oder auch mit Angst vor völligem Kontrollverlust oder davor verrückt zu werden oder zu sterben verbunden ist. Solche extremen Angstanfälle sind allerdings gar nicht so selten und stellen bei einmaligem Auftreten noch keine Störung dar, sondern sind eher als psychophysiologische Entgleisung in starken Belastungs-, bzw. Überforderungsreaktion zu sehen. Nur bei wenigen Menschen entwickelt sich eine dauerhafte Störung, weil sie in einen Teufelskreis aus aufrechterhaltenden Bedingungen geraten: So kann ein Erleben einer Panikattacke zu einer angstvollen Erwartung führen, dass sich ein solches Ereignis wiederholen könnte („Angst vor der Angst“). Dieses führt zu einer sorgenvollen Beobachtung von körperlichen Prozessen. Wird nun, was eigentlich völlig normal ist, ein beschleunigter Herzschlag wahrgenommen oder eine andere körperliche Missempfindung wahrgenommen, wird dieses als Signal für eine für eine beginnende Panikattacke interpretiert, was, ganz im Sinne einer „sich selbst erfüllenden Prophezeiung“, zu physiologischen Stressreaktionen, eventuell zu Hyperventilation, und zu weiteren katastrophisierenden Bewertungen (wie z.B. „Ich halte es nicht aus“, „ich werde verrückt“) führt, was wiederrum wahrgenommen wird und so in einem sehr schnellen Regelkreis zu einer Aufschaukelung der Symptome führt.

Aufrechterhaltende Faktoren, wie hier zum Beispiel die angstbesetzte Selbstbeobachtung und die Fehlinterpretation von Symptomen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit dem Auftreten der ersten Symptome zunächst nicht viel zu tun haben müssen, aber zu einer Ausweitung und Verfestigung der Symptomatik beitragen, was man auch bei anderen Störungsbildern erkennen kann, wie zum Beispiel bei Depressionen: Passivität und soziales Rückzugsverhalten bedingen eine depressive Abwärtsspirale in der man gar nicht mehr beurteilen kann, ob man sich zu schlecht fühlt, etwas Positives zu unternehmen oder ob man sich schlecht fühlt, weil man nichts Positives unternimmt. Natürlich können auch das Vermeiden von unangenehmen Aufgaben oder das Erleben von Zuwendung aufgrund der Störung („sekundärer Krankheitsgewinn“) aufrechterhaltende Faktoren darstellen, die es therapeutisch aufzugreifen gilt.

Die unterschiedlichen Therapierichtungen legen den therapeutischen Schwerpunkt auf unterschiedliche Faktoren, die zu der Entstehung und Aufrechterhaltung einer Störung beitragen. Allerdings sollte bei der Behandlung psychischer Störungen immer das Gesamtgefüge von Faktoren berücksichtigt werden, um eine nachhaltige Besserung zu erreichen.